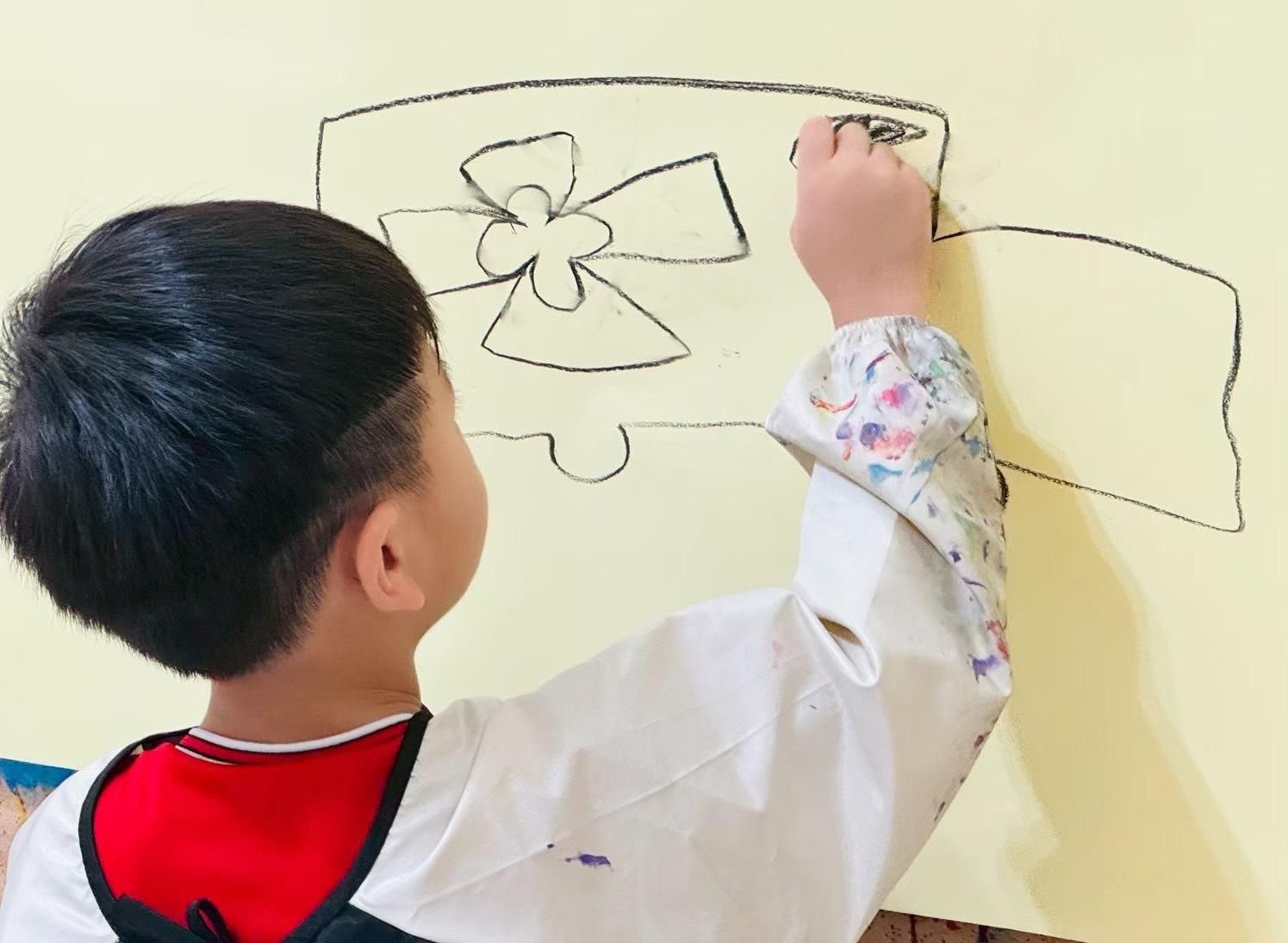

不模仿,憑印象畫:給9歲前孩子的創作指南

9歲以前,孩子畫畫的重點不在於「像不像」,

而在於能不能把內心的感受說出來。

這個階段的孩子,大腦仍在發展「視覺整合」與「空間感」的能力,

因此就算眼前擺著一顆蘋果,

也無法畫出寫實立體的蘋果。

真正的「寫生」建議從9歲以後再開始,

此時孩子的觀察力與手眼協調比較成熟,學習上能更好的理解。

那麼9歲前的孩子,要怎麼畫呢?

請讓孩子畫「印象畫」

▋什麼是「印象畫」

印象畫不是照著看來畫,而是靠孩子腦袋裡的圖像來畫。

他們畫的不只是「眼睛看到的」,

而是「記得的」、「感覺到的」、「想像出來的」。

你會看到:

會笑的太陽

自己變成偷吃草莓的恐龍

這些畫面,就是孩子獨特的內心世界。

▋印象圖像是怎麼產生的

印象畫不是憑空出現,它有以下幾個步驟:

✅ 第一步:從生活經驗出發

像是「跟媽媽去公園」、「水族館看到魟魚」、「撿到一片葉子」

這些生活經驗,會在腦中留下記憶。

✅ 第二步:加入感受

「那片葉子摸起來好冰」、「魟魚很大很有力量」、「媽媽的笑容好溫暖」

這些感覺與記憶結合,就形成了獨一無二的印象圖像。

✅ 第三步:轉化為想像(不一定每次出現)

孩子可能會把這些印象誇張或改造,變成屬於自己的表達。

像是:倒著走路的蝸牛(因為自己睡覺時會頭腳顛倒)

▋如何培養印象畫的能力

想讓孩子畫得好,重點不是教他怎麼畫得像,

而是幫助他豐富腦袋裡的「素材庫」。

1. 多觀察生活

帶孩子去體驗,去摸葉子、看雲、踩水、看建築,累積真實經驗。

2. 多讀繪本

圖像 + 故事能在孩子腦中形成深刻又溫暖的印象,讓他們學會用圖像說故事。

3. 多聽孩子講述自己的畫

光看畫面不一定懂,要聽孩子說明,才能真正了解作品的故事和價值。

▋創造力正在成長 = 畫得出圖像 + 說得出內容

「畫得像」從來不是孩子畫畫的唯一目標。

能畫出具有「形象」的畫(例如:這是房子、這是魚),並能清楚說出「為什麼這樣畫」,

才是創作力漸漸成熟的重要指標。

這代表孩子不再只是隨手塗鴉,而是在用腦袋、用心在創作。

這是一種綜合的能力——思考力、表達力、圖像建構力,

也是孩子往「有想法的創作」邁進的重要轉折點。

但是明明孩子常常去公園、遊樂場、動物園,

為什麼一拿起畫筆,卻一臉茫然、畫不出什麼?

▋不是畫不出來,是想不起來

你的孩子不是不會畫,而是不知道怎麼想

換句話說,孩子可能手會動、筆也會拿,但他不知道要畫什麼、怎麼開始,

因為:

他沒有經歷、感受與整理 → 腦中沒有畫面

他沒被引導過如何表達經驗 → 不知道從哪開始畫

他誤以為畫畫只是模仿,而不是一種「內心想像力的表達」

我們以為「看過」就是體驗,

但對孩子來說,那只是表層。

他還需要:

✔️ 沉浸在當下的體會

✔️ 情緒上的連結

✔️ 透過對話、創作、遊戲,把這些經驗「轉化」成自己能理解的圖像

▋創造力不是憑空長出來的

而是來自記憶 × 感受 × 想像的組合。

孩子的腦中如果沒有「素材」,自然無從創造。

所以,比起「去了多少地方」,

更重要的是:你有沒有陪他一起經歷,並幫助他說出來?

也許去動物園的回程中聊聊「你最喜歡哪一隻動物?」

也許晚餐時間讓孩子說說「今天學校有什麼讓你開心的事?」

這些日常中的陪伴和對話,就是內在圖像的養分,

也會成為孩子未來創作時的寶藏。

教室裡也有一位小朋友,畫來畫去總是畫家人且是固定的型態。

我們請媽咪回家後可以和孩子聊聊生活點滴,她這麼分享:

「我開始在睡前刻意和他聊今天發生了什麼,不再只是像之前隨意帶過,這陣子是清楚的聊,今天發生的某些事,有時也會翻翻手機照片,喚起他的記憶。」

幾週後,孩子的創作力大爆發!

畫面不僅豐富了,故事也充滿細節,

他像是變身成了「大作家」和「故事演說家」!

其中一堂課,孩子畫了個俐落短髮的媽媽,其實媽咪是長髮,

但孩子對媽咪的印象是媽咪很能幹很會做事,所以給他短髮

從這裡可以看見,孩子不只是在畫「一個媽媽」,

而是在畫他心中那個有性格、有故事的媽媽。

這樣的創作,不只是技巧上的進步,

更是孩子在生活中與家人有了更多觀察、連結與情感互動的成果。

▋孩子畫印象畫的好處

當孩子能夠自由地將自己的感覺、觀察與想法畫下來,

不只是創作,更有助於整理內在經驗、發展情緒語言、調節情緒。

▋ 孩子畫裡的三個層次

●表面的故事

也就是畫面上明顯可見的圖像,

例如孩子畫了一個在哭的太陽,這可能代表他感到悲傷。

這些圖像提供了我們初步了解孩子情緒的線索。

●心裡的故事

這層內容通常藏在選色、構圖或造型細節中,

我們可以看到孩子未直接說出口的情緒與經驗。

透過創作後的詢問與傾聽,能更完整地看見孩子的內在狀態。

像是在進行「剪影人物創作」時,

一個孩子將自己與家人的互動畫面畫進了作品裡,呈現了一段令人印象深刻的家庭小劇場

孩子畫了一個人正在射擊另一個人,看起來只是一群人正在玩遊戲。

A追著B跑,後來靈機一動,B躲在躲到A背後,反過來用弓箭射A;就在氣氛緊張之時,C手拿棍子登場…….。

在說明作品時,與孩子一翻對話後,孩子說明是自己用箭射擊媽咪,表示最近對媽咪的不高興。

這樣的創作,孩子不僅抒發了情緒,也開始觀察、梳理與父母之間的情感關係。

家長可以透過詢問與對話,了解孩子的心情故事,像是:

「你畫了誰?」

「畫裡發生了什麼事情呢?」

這樣的提問不僅展開對話,也是一種陪伴孩子說出內在感受的方式。

每次孩子畫完畫,你都不知道怎麼接話嗎?

想陪他聊聊畫裡的故事,卻不知道該問什麼?

歡迎參考我們的 線上課程《跟孩子聊他的畫》,給你實用對話指引與創作陪伴技巧。

●心底的密碼

孩子在畫畫時,除了能夠清楚表達的內容外,

還會不自覺地將一些深層、甚至自己也不完全了解的情緒和經驗透過畫筆傳達出來。

這些符號、圖像或色彩,像是一組潛意識的密碼,代表著孩子內心深處的渴望、恐懼、矛盾或未被言語說出的感受。

「心底的密碼」這一層,常常藏著孩子自己都還不認識的情緒與訊號。

這個主題,我們會在之後的文章/未來的課程中,帶你一起拆解、理解,

如果你對這主題有興趣,歡迎留言「想看」,

或者想參與我們的實體課程,與我們的官方Line聯繫